- क्यों जरूरी है Census

- एक नजर में Census की विशालता

- कैसे होती है जन गणना

- योजना और तैयारी (Planning & Preparation)

- सीमा निर्धारण में मुख्य बिंदु:

- दो मुख्य चरणों में गणना होती है

- दूसरा चरण 2: जनसंख्या गणना (Population Enumeration)

- सामाजिक-आर्थिक Caste Census (SECC) 2011 – विशेष चरण

- डेटा का डिजिटलीकरण और विश्लेषण (Digitization & Analysis)

- Census की गोपनीयता तथा कानूनी प्रावधान

हाल ही में मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पूरे देश में Caste Census कराई जाएगी, जिसका उद्देश्य “सामाजिक न्याय” को साकार करना और “नीति निर्माण में सटीकता” सुनिश्चित करना है। हालांकि अभी सरकार ने इस जनगणना की पद्धति (methodology) और समयसीमा (timeline) की पूरी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन इस ऐलान के बाद राजनीतिक हलकों में बड़ी हलचल मच गई है। सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही इस पहल का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस लेख के माध्यम से हम समझेंगे कि जनगणना आखिर क्या है, यह कैसे की जाती है, इसके क्या फायदे होते हैं, और जातिगत जनगणना क्यों इतनी अहम मानी जा रही है।

जब हम “जनगणना” शब्द सुनते हैं, तो हमें शायद सिर्फ यह लगता है कि सरकार लोगों की गिनती करती है। लेकिन असलियत में, भारत की जनगणना (Census of India) न केवल जनसंख्या की गिनती है, बल्कि यह विश्व की सबसे विशाल, विस्तृत और जटिल प्रशासनिक कवायद है, जो हर 10 साल में दोहराई जाती है। इसमें एक-एक नागरिक तक पहुँचने की कोशिश होती है। इसमें गांव, शहर, जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, द्वीप हर जगह पर जन गणना का कार्य किया जाता है।

क्यों जरूरी है Census

Census केवल आंकड़े इकट्ठा करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की वास्तविक तस्वीर सामने लाने का एक व्यापक माध्यम है। इसके जरिए हमें यह समझने में मदद मिलती है कि देश में कितने लोग शिक्षित हैं, कितने परिवारों के पास रहने के लिए घर हैं और किन लोगों के पास अब भी शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। यह भी पता चलता है कि देश के नागरिक कौन-कौन से कामों में लगे हैं और कौन-सी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है। ऐसे तमाम आंकड़े नीतियों के निर्माण, सरकारी योजनाओं की दिशा तय करने, बजट के समुचित आवंटन और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। वित्त आयोग जनगणना के माध्यम से उपलब्ध जनसंख्या के आँकड़ों के आधार पर राज्यों को अनुदान प्रदान करता है। इस प्रकार जनगणना हमें न सिर्फ वर्तमान स्थिति का आकलन करने में मदद करती है, बल्कि यह भविष्य के लिए योजनाएं बनाने की मजबूत नींव भी रखती है।

एक नजर में Census की विशालता

भारत की Census मानव इतिहास की सबसे बड़ी गिनती है। इसे विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक जनगणना माना जाता है। इस जनगणना में कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977 यानी लगभग 121 करोड़ दर्ज की गई, जिसे गिनने और दस्तावेज़ करने के लिए 27 लाख से अधिक कर्मचारियों की तैनाती की गई। कुल 24.39 करोड़ से अधिक घरों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें देश की बहुलता और विविधता का स्पष्ट प्रतिबिंब देखा गया। इस प्रक्रिया में 12,000 से अधिक धर्म और 19,000 से अधिक भाषाएं और बोलियाँ सामने आईं। UN और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी भारत की जनगणना को “world’s largest enumeration exercise” मानती हैं।

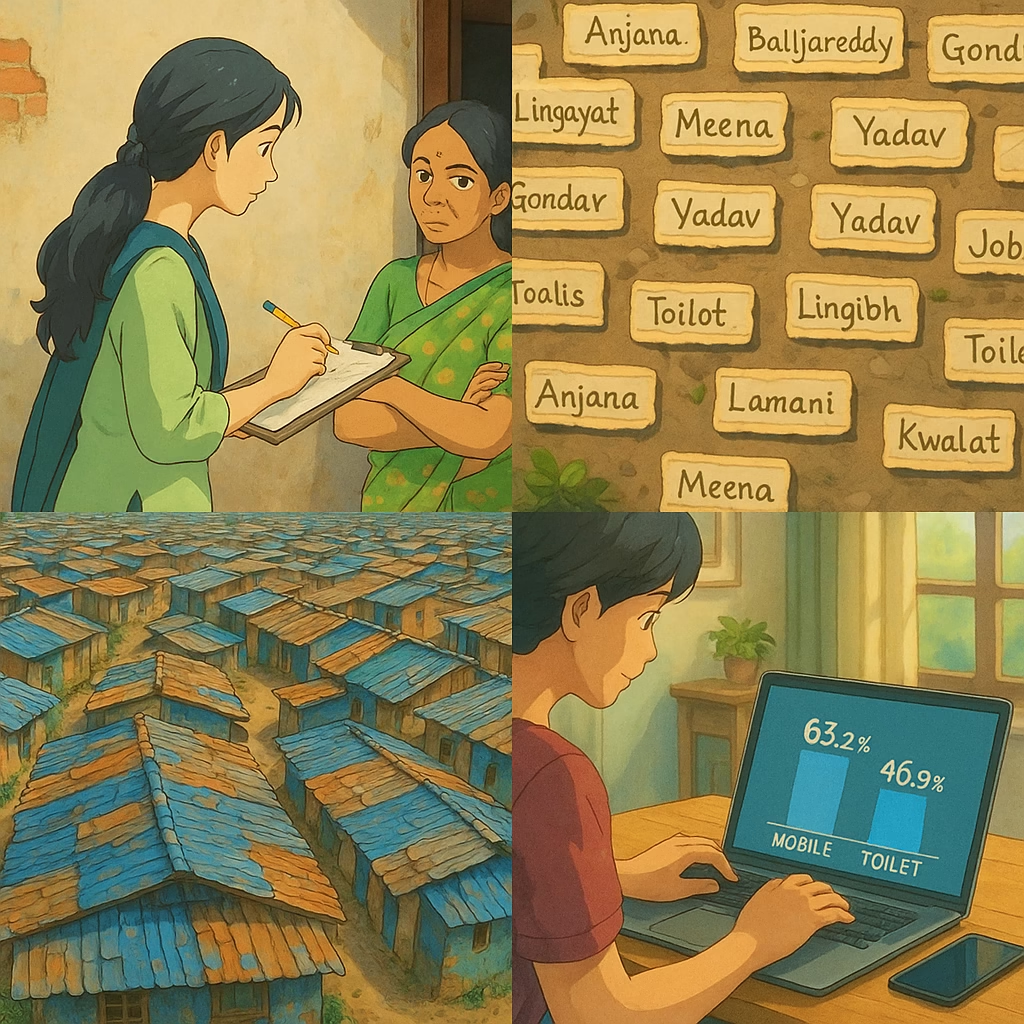

इसी के साथ, जब सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के दौरान लोगों से उनकी जाति पूछी गई, तो लगभग 4.6 करोड़ अलग-अलग जाति नाम दर्ज हुए। इनमें से कई नाम वर्तनी की गलतियों, डुप्लिकेशन या एक ही जाति के भिन्न नामकरण का परिणाम थे। डेटा को जब साफ किया गया, तब भी 46 लाख से अधिक अलग-अलग जाति नाम दर्ज रहे, जो भारत में जातिगत संरचना की जटिलता और डेटा प्रोसेसिंग की कठिनाई को दर्शाता है। भारत की जनगणना को अक्सर “विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक जनगणना” कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका, चीन और ब्राज़ील जैसे बड़े देशों में भी जनगणना होती है, लेकिन किसी भी लोकतंत्र में इतनी विशाल संख्या में लोगों को मैन्युअल रूप से गिनना और उनका विस्तृत सामाजिक-आर्थिक डेटा एकत्र करना अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ इतनी भाषाई, धार्मिक और जातीय विविधता के बावजूद इस स्तर की जनगणना सफलतापूर्वक आयोजित होती है। 2011 की जनगणना दो प्रमुख चरणों में पूरी की गई। पहला चरण था (House-listing & Housing Census) और दूसरा चरण था (Population Enumeration)। इसके साथ ही, इसी अवधि में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) भी की गई, जिसमें जातियों और सामाजिक वर्गों की विशेष जानकारी एकत्र की गई। 2011 जनगणना में पता चला था कि मोबाइल रखने वाले घरों की संख्या (63.2%), शौचालय वाले घरों (46.9%) से ज्यादा थी।

कैसे होती है जन गणना

जनगणना (Census) एक बेहद जटिल, विस्तृत और तकनीकी रूप से संगठित प्रक्रिया है, जिसे भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में चरणबद्ध तरीके से अंजाम दिया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक गणनाओं में से एक होती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि जनगणना कैसे की जाती है:

योजना और तैयारी (Planning & Preparation)

जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने से कई साल पहले इसकी योजना बनाई जाती है। इसमें निम्न लिखित विषय शामिल होता हैं –

- लाखों की संख्या में गणनाकारों और पर्यवेक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है।

- प्रश्नावली (schedule/forms) तैयार की जाती है और इसे डिजिटल या कागज़ी रूप में अंतिम रूप दिया जाता है।

- भारत की जनगणना को व्यवस्थित और सटीक तरीके से लागू करने के लिए देश को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें गणना ब्लॉक्स या गणना क्षेत्र (Census Blocks) कहा जाता है। इन ब्लॉक्स का आकार इतना छोटा होता है कि एक गणना कार्यकर्ता एक दिन में पूरे ब्लॉक का दौरा कर सके और उसमें रहने वाले सभी लोगों का विवरण एकत्र कर सके। हर ब्लॉक में औसतन 150–200 लोग होते हैं।

- फॉर्म छापना, वितरण करना, मोबाइल ऐप या टैबलेट जैसे उपकरण देना इन सबकी व्यवस्था की जाती है।

- जनगणना से पहले “सीमा निर्धारण” का कार्य किया जाता है, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि हर गणना ब्लॉक की सीमा को ठीक से परिभाषित किया जाए। यह काम स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाता है और इसमें स्थानीय नक्शों, सरकारी दस्तावेजों और अन्य सूचना स्रोतों का उपयोग किया जाता है।

सीमा निर्धारण में मुख्य बिंदु:

- हर ब्लॉक की भौगोलिक सीमाओं को एकदम स्पष्ट किया जाता है, जैसे सड़क, नदियाँ, पहाड़, रेल पटरियाँ, आदि।

- प्रत्येक राज्य और जिला प्रशासन को गणना कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रशासन को क्षेत्रीय सीमाओं का सही तरीके से निर्धारण करना होता है।

- जनगणना से पहले इन सीमाओं को स्थिर (frozen) कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि एक बार सीमा निर्धारण हो जाने के बाद, उस क्षेत्र में कोई बदलाव या पुनः सीमांकन नहीं किया जा सकता। यह जनगणना अवधि के दौरान बेहद जरूरी है क्योंकि अगर यह प्रक्रिया सही ढंग से नहीं की जाती, तो जनगणना के आंकड़ों में गलतियाँ और डुप्लिकेशन हो सकती है।

- इन सीमाओं को निर्धारित करने के लिए स्थानीय नक्शों, उपग्रह चित्रों और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम (GIS) का उपयोग किया जाता है।

- सीमा निर्धारण के बाद, जनगणना कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे सीमाओं को सही तरीके से पहचान सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि वे प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को सही गणना ब्लॉक में गिनें। उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सीमा के पास रहता है, तो उस व्यक्ति को सही सीमा में कैसे शामिल किया जाए।

दो मुख्य चरणों में गणना होती है

पहला चरण- गृह सूचीकरण और आवास जनगणना (House-listing & Housing Census)

इस चरण में प्रत्येक घर/आवास की जानकारी एकत्र की जाती है, जैसे:

- घर की दीवारें और छत किस चीज़ की बनी हैं?

- घर में बिजली, पानी, शौचालय, गैस जैसी सुविधाएं हैं या नहीं?

- घर पक्का है, कच्चा है या झोपड़ी?

- घर में कितने कमरे हैं?

- परिवार के पास खुद का घर है या किराए पर?

इस चरण से पता चलता है कि देश की आवासीय संरचना कैसी है, और बुनियादी सुविधाएं किनके पास हैं या नहीं।

दूसरा चरण 2: जनसंख्या गणना (Population Enumeration)

इसमें प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी ली जाती है:

- नाम, लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति

- जन्म स्थान, धर्म, जाति, मातृभाषा

- शिक्षा का स्तर, व्यवसाय/रोजगार

- दिव्यांगता की स्थिति

- प्रवास की स्थिति (क्या हाल ही में गाँव या शहर बदला?)

यह चरण पूरी तरह व्यक्ति-आधारित होता है, और यही मुख्य जनगणना मानी जाती है।

सामाजिक-आर्थिक Caste Census (SECC) 2011 – विशेष चरण

2011 में इसके साथ-साथ SECC भी की गई, जिसमें यह जानकारी भी ली गई:

- व्यक्ति किस जाति या उपजाति से संबंधित है

- आयु/लिंग के साथ-साथ सामाजिक वर्ग

- संपत्ति, ज़मीन, जीविका के साधन आदि

यह चरण नीति निर्माण में समाज के वंचित वर्गों की पहचान के लिए अहम होता है।

डेटा का डिजिटलीकरण और विश्लेषण (Digitization & Analysis)

गणनाकारों द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा को डिजिटल माध्यम से केंद्रीकृत किया जाता है। इसके बाद डुप्लिकेट, वर्तनी की गलतियाँ, अधूरी प्रविष्टियाँ हटाई जाती हैं, सांख्यिकीय सॉफ़्टवेयर की मदद से डेटा को साफ़ और व्यवस्थित किया जाता है तथा अंत में रिपोर्ट्स और आँकड़े तैयार किए जाते हैं। 2011 में पहली बार कुछ क्षेत्रों में मोबाइल ऐप का इस्तेमाल हुआ था। 2021 की प्रस्तावित जनगणना पूरी तरह डिजिटल करने की योजना थी (जो कोविड-19 के कारण स्थगित हुई)।

Census की गोपनीयता तथा कानूनी प्रावधान

दशकीय जनगणना का संचालन महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय,गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना केंद्र सरकार यानि संघ का विषय है। यह संविधान की सातवीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है।

भारत की जनगणना “जनगणना अधिनियम 1948” के तहत होती है। इसके अनुसार निम्नलिखित प्रावधान हैं –

- कोई भी जानकारी किसी अन्य सरकारी विभाग को नहीं दी जा सकती

- सभी जानकारी गोपनीय रहती है और केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए प्रयोग होती है

- यदि कोई नागरिक गलत जानकारी देता है या जनगणना से इनकार करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है

- जनगणना ब्यूरो के अभिलेखों से किसी भी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी को जारी करने का निर्धारण 72-वर्षीय नियम से होता है, जिसके अनुसार रिकॉर्ड 72 वर्षों तक जारी नहीं किए जाते

इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आत्मदर्शन है। जिसमें यह देखा जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना है। यह सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास तथा नीति-निर्माण की रीढ़ है।

Read more about Caste Census on Vichar Dapran.